Der Begriff „Schwarze Pädagogik“ bezieht sich auf pädagogische Ansätze und Methoden, die als autoritär, disziplinierend und schädlich für Kinder angesehen werden, wobei diese Form der Erziehung strenge Regeln, Strafen und Kontrolle über Kinder, oft auf eine Weise betont, die als emotional oder physisch schädlich angesehen wird. Katharina Rutschky prägte 1977 diesen Ausdruck in ihrer Anthologie mit dem Titel „Schwarze Pädagogik: Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung„. Darin kritisierte sie die Pädagogik der Aufklärung, die auf der Vorstellung beruhte, Kinder seien in Wildheit geboren und müssten durch Erziehung zur Vernunft gebracht werden. Für das Buch hatte Rutschky pädagogische Schriften aus dem 18. und 19. Jahrhundert zusammengetragen, die die damals als normal geltenden strengen Erziehungsmethoden dokumentierten. Alice Miller griff den Ausdruck ab Ende der 70er Jahre auf.

Zu diesem Lexikon Eintrag erreichte mich folgende E-Mail mit dem Betreff:

Schwarze Pädagogik: Begriffsalternativen?

Sehr geehrter Herr Stangl,

zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Arbeit, mit der Sie seit den Frühzeiten des Internets pädagogisch interessierten Menschen Orientierung bieten! Ich bin 50 Jahre alt und kann ohne Übertreibung sagen, mit Ihren „Arbeitsblättern“ in der Jugendbildung „groß geworden“ zu sein. Heute schreibe ich an Sie im Zusammenhang mit dem Begriff der „Schwarzen Pädagogik“. Mir liegt viel an Katharina Rutschkys und Alice Millers Werk und Denken, und bisher habe ich mich in meinem Untericht (inzwischen als Berufsschullehrer) auch positiv auf den Begriff der Schwarzen Pädagogik bezogen. Nun wandte vergangene Woche eine schwarze Schülerin ein, sie wäre dankbar für einen Begriff, der ohne die Verwendung von „schwarz“ als negativ auskomme. Ich muss gestehen, dass ich anfänglich Widerstand empfand (meine Rechtfertigung bemühte die „Schwarze Magie“ und „Black Hats“ als übel gesinnte Hacker). Inzwischen kann ich den Punkt der Schülerin aber verstehen, und ich habe mich auf die Suche nach Alternativen gemacht. Überraschenderweise habe ich nur wenig gefunden. Mehrfach gestoßen bin ich auf „Autoritäre Pädagogik“ (was nur einen Aspekt der S.P. erfasst), „Gewaltförmige Pädagogik“ und „Angstpädagogik“ (den ich bisher am treffendsten finde). Ist Ihnen evtl. ein Alternativbegriff bekannt, und würden Sie ihn ggf. in ihren (häufig zitierten) Lexikoneintrag aufnehmen?

Mit Dank und besten Grüßen aus Norddeutschland

M. H.

Sehr geehrter Herr M. H.,

danke für Ihren Hinweis bzw. den Ihrer Studentin, der mir auch erst diese Problematik bewusst gemacht hat. Auch ich finde, dass die von ihnen genannten alternativen Begriffe nicht ganz den „Kern“ der Sache treffen. Ich denke hier etwa an den Begriff einer Dunklen Pädagogik, mit dem man gut ausdrücken kann, dass der Erziehende seine Absichten und Ziele verschleiert, was wohl der Hauptkritik an diesem Erziehungsverhalten gerecht wird. Immerhin gibt es in der Psychologie ja den Begriff der Dunklen Triade, der wohl eine gewisse Analogie aufweist. Mit Dank für Ihren wichtigen Hinweis!

W. S.

Schwarze Pädagogik ist dabei ein eher populärwissenschaftlicher, negativ wertender Sammelbegriff für Erziehungsmethoden, die mit Gewalt und Einschüchterung arbeiten. Der Ausgangspunkt war die Kritik jener repressiven Pädagogik, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts artikuliert wurde. Dabei geht es um eine Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, den Willen eines Kindes zu brechen und es mit Hilfe offener oder verborgener Machtausübung, Manipulation und Erpressung zum gehorsamen Menschen zu machen. Dazu gehören alle intentionalen Handlungen, mit denen ein Kind unter Einsatz körperlicher oder seelischer Mittel zu bestimmten Handlungen bzw. zu einem bestimmten Verhalten gebracht werden soll, wie das Stellen von Fallen, Lügen, Verschleierung, Manipulation, Ängstigung, Liebesentzug, Isolierung, Misstrauen, Demütigung, Verachtung, Spott, Beschämung, Gewaltanwendung bis hin zur Folter. Ein prominentes Beispiel für Schwarze Pädagogik ist etwa die Idee, Kinder durch körperliche Bestrafung zu erziehen, wie zum Beispiel durch Schläge mit dem Rohrstock, wobei diese Methode in einigen Schulen und Familien praktiziert wurde, um Disziplin und Gehorsam zu erzwingen. Andere Merkmale der Schwarzen Pädagogik sind die Unterdrückung von Individualität, das Fehlen von emotionaler Unterstützung und die Forderung nach bedingungslosem Gehorsam sein. Hinzuzuzählen sind auch Methoden, wenn ein Lehrer ein Kind vor der Klasse demütigt oder ein religiöser Erzieher einem Kind mit der Hölle droht, wenn es sich nicht an die Regeln hält.

Schwarze Pädagogik ist dabei ein eher populärwissenschaftlicher, negativ wertender Sammelbegriff für Erziehungsmethoden, die mit Gewalt und Einschüchterung arbeiten. Der Ausgangspunkt war die Kritik jener repressiven Pädagogik, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts artikuliert wurde. Dabei geht es um eine Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, den Willen eines Kindes zu brechen und es mit Hilfe offener oder verborgener Machtausübung, Manipulation und Erpressung zum gehorsamen Menschen zu machen. Dazu gehören alle intentionalen Handlungen, mit denen ein Kind unter Einsatz körperlicher oder seelischer Mittel zu bestimmten Handlungen bzw. zu einem bestimmten Verhalten gebracht werden soll, wie das Stellen von Fallen, Lügen, Verschleierung, Manipulation, Ängstigung, Liebesentzug, Isolierung, Misstrauen, Demütigung, Verachtung, Spott, Beschämung, Gewaltanwendung bis hin zur Folter. Ein prominentes Beispiel für Schwarze Pädagogik ist etwa die Idee, Kinder durch körperliche Bestrafung zu erziehen, wie zum Beispiel durch Schläge mit dem Rohrstock, wobei diese Methode in einigen Schulen und Familien praktiziert wurde, um Disziplin und Gehorsam zu erzwingen. Andere Merkmale der Schwarzen Pädagogik sind die Unterdrückung von Individualität, das Fehlen von emotionaler Unterstützung und die Forderung nach bedingungslosem Gehorsam sein. Hinzuzuzählen sind auch Methoden, wenn ein Lehrer ein Kind vor der Klasse demütigt oder ein religiöser Erzieher einem Kind mit der Hölle droht, wenn es sich nicht an die Regeln hält.

Psychoanalytisch betrachtet, zielt die schwarze Pädagogik darauf ab, ein starkes Über-Ich in der kindlichen Seele zu etablieren und zu festigen, wobei diese Form des Gewissens dafür sorgen soll, die Wertvorstellungen und Normen bzw. die moralischen Prinzipien, die von einem Menschen beginnend mit seiner frühkindlichen Entwicklung beigebracht und erworben werden, zu internalisieren, meist unter Zurückdrängung der Triebansprüche des Es. Schwarze Pädagogik rationalisiert übrigens nicht selten sadistische Neigungen des Erziehers und fungiert in dieser Weise als sekundärer Abwehrmechanismus des Erziehers. Im Übrigen setzt man bei dieser Form der Erziehung vor allem auf die ödipale Verdrängung: „Es ist ganz natürlich, dass die Seele ihren Willen haben will, und wenn man nicht in den ersten zwei Jahren die Sache richtig gemacht hat, so kommt man hernach schwerlich zum Ziel. Diese ersten Jahre haben unter anderem auch den Vorteil, dass man da Gewalt und Zwang brauchen kann. Die Kinder vergessen mit den Jahren alles, was ihnen in der ersten Kindheit begegnet ist. Kann man da den Kindern den Willen benehmen, so erinnern sie sich hernach niemals mehr, dass sie einen Willen gehabt haben und die Schärfe, die man wird brauchen müssen, hat auch eben deswegen keine schlimmen Folgen.“

Folgerichtig ist die Schwarze Pädagogik nach Alice Miller daher dadurch gekennzeichnet,

Folgerichtig ist die Schwarze Pädagogik nach Alice Miller daher dadurch gekennzeichnet,

- dass die Erwachsenen Herrscher über das abhängige Kind sind,

- dass die Erwachsenen über Recht und Unrecht bestimmen können wie Götter,

- dass der Zorn der Erwachsenen aus ihren eigenen Konflikten stammt,

- dass sie das Kind für ihre eigenen Probleme und Konflikte verantwortlich machen,

- dass die Erwachsenen die Meinung vertreten, die Eltern sind immer zu schützen,

- dass die Erwachsenen die Meinung vertreten, lebendige Gefühle des Kindes bedeuten für ihre Herrschaft über das Kind eine Gefahr,

- dass man dem Kind so früh wie möglich seinen „Willen nehmen“ muss,

- dass in der Erziehung alles sehr früh geschehen soll, damit das Kind davon noch möglichst wenig mitbekommt und den Erwachsenen nicht verraten kann.

Nach Sabine Seichter, die sich mit der Geschichte und Theorie von Erziehung und Bildung auseinandersetzt, ist das Kind ist im Laufe der Geschichte der Kindheit zur Ware geworden. Sie schreibt provokativ:

„Zum Produkt von Ökonomie, Wirtschaft, Medizin und – nicht zuletzt – von Erziehung. Durch wirtschaftliche, technologische und pädagogische Fabrikation ist das Kind in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten und fortschreitend bis auf den heutigen Tag erfolgreich zur standardisierten Marke »Kind« gestanzt worden. Indem das Kind in diesem Herstellungsprozess zunehmend den Charakter einer Ware angenommen hat, liegt es uns heute, zumindest tendenziell, als ein von außen produziertes Etwas vor. Dieses Etwas wurde durch den langen Prozess der modernen und postmodernen Zivilisation und durch das Geschäft einer zunehmend professionalisierten Erziehung für fremde, in Sonderheit gesellschaftliche Zwecke brauchbar gemacht und immer mehr instrumentalisiert. So fortschrittlich dieser warenförmige Herstellungsprozess auch erscheinen mag, wurden dem Kind dadurch immer mehr Möglichkeiten selbstständigen und kreativen Handelns versperrt. Zugespitzt ließe sich sagen: Um eines sozial und wirtschaftlich erwünschten Ertrages willen wurde das Kind in den Zustand gelähmter Passivität versetzt, um von seinen Machern von außen geformt und am Ende gleichsam neu »erschaffen« zu werden. Die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum würde hier treffend von einer »Verdinglichung« des Humanen sprechen. Für den gewünschten Output wurde die herzustellende Ware im Fortgang des biologischen Wachstums vermessen, gesellschaftlich kontrolliert und, wenn nötig, aussortiert und im schlimmsten Falle zur Mangel- oder Fehlerware abgestempelt, aus dem Handel genommen und »verramscht«. Sein gesellschaftlicher Marktwert taxiert sich nach bestandener Qualitätsprüfung. Diese erfolgt, den Gesetzen des neoliberalen Marktes folgend, in standardisierter und objektivierter Form. Ziel der Herstellung ist das »normale« Kind. Im internationalen Vergleich und auf einem globalisierten Markt kann nur eine perfekte, fehlerfreie Ware bestehen; anders wird sie ausgelesen und ausgetauscht. Für die Verfertigung seines Warencharakters musste das Kind vor allem in speziellen Räumen eingefasst und diszipliniert werden. Dabei wurde nicht selten seine Individualität geringgeschätzt oder gar missachtet. Die Ware Kind wurde zusehends zu einem funktionalisierten und mechanisierten Teil eines funktionalisierten mechanischen (Erziehungs-)Systems. Dieses System ist dafür verantwortlich, dass die produzierte Ware schön, robust, langlebig, wertbeständig, resilient und funktional ist. Damit sich dieser Erfolg einstellt, wurden die Maschinen aufwendig und technisch versiert programmiert und gesteuert, immer mit dem Ziel, Störungen zu verhindern und Drop-outs zu vermeiden. Die Perfektionierung der Ware, was ihre äußere Form und die innere Funktion betreffen, ist Maßstab aller Herstellung. Postmodernen transhumanistischen Perspektiven geschuldet ist dabei die Vision, dass der erziehungstechnische Fortschritt am Ende zu einer »Selbstmaschinisierung« des Kindes führe, sich die Grenzen zwischen Maschine und Mensch aufhöben und Erziehung sich schließlich selbst abschaffe. Das »normale« Kind braucht nicht mehr erzogen zu werden, wenn es bereits als »normales« Kind erzeugt, hergestellt und geboren wird.“

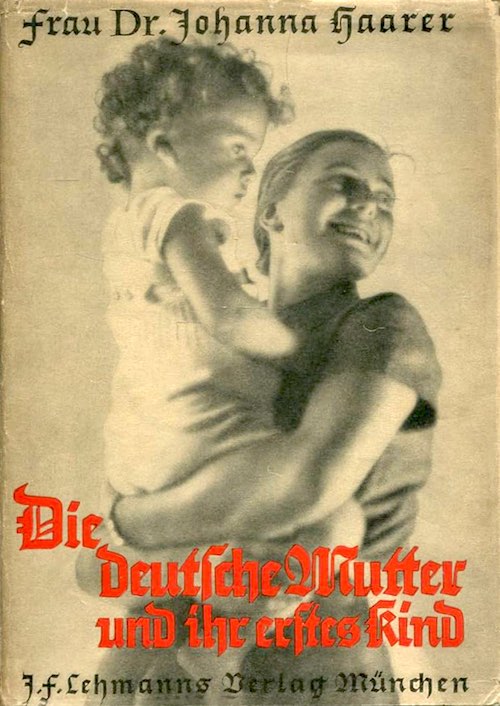

Eine besondere Form der Schwarzen Pädagogik propagierte vor allem die Ärztin und später Bestseller-Autorin Johanna Haarer – Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind –, deren oberstes Erziehungsziel war, dass jeder Deutsche zum nützlichen Gliede der Volksgemeinschaft werde. Sie war der Ansicht, dass Zärtlichkeit und Nachgiebigkeit Haustyrannen produziere und prägte mit dieser Form der Pädagogik die Erziehung hunderttausender Kinder. Wenn ein Baby schreit und auch der Schnuller keine Beruhigung bringt, dann „fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen.“ Weitere Zitate dieser Erziehungsmethode: „Auch das widerstrebende und schreiende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält, und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen ’kaltgestellt’, in einen Raum verbracht, wo es allein sein kann und so lange nicht beachtet wird, bis es sein Verhalten ändert.“ Durchsetzen sollten sich Eltern auch bei der Ernährung: Bei einem Kleinkind, das Gemüse verschmäht, bleibe „gar nichts übrig, als es einmal hungern zu lassen“.

Eine besondere Form der Schwarzen Pädagogik propagierte vor allem die Ärztin und später Bestseller-Autorin Johanna Haarer – Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind –, deren oberstes Erziehungsziel war, dass jeder Deutsche zum nützlichen Gliede der Volksgemeinschaft werde. Sie war der Ansicht, dass Zärtlichkeit und Nachgiebigkeit Haustyrannen produziere und prägte mit dieser Form der Pädagogik die Erziehung hunderttausender Kinder. Wenn ein Baby schreit und auch der Schnuller keine Beruhigung bringt, dann „fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen.“ Weitere Zitate dieser Erziehungsmethode: „Auch das widerstrebende und schreiende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält, und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen ’kaltgestellt’, in einen Raum verbracht, wo es allein sein kann und so lange nicht beachtet wird, bis es sein Verhalten ändert.“ Durchsetzen sollten sich Eltern auch bei der Ernährung: Bei einem Kleinkind, das Gemüse verschmäht, bleibe „gar nichts übrig, als es einmal hungern zu lassen“.

Literatur

Miller, Alice (1983). Am Anfang war Erziehung. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag.

Opitz, Manuel (2024). Schwarze Pädagogik: Wie Johanna Haarer den Willen von Kindern brechen wollte.

WWW: https://www.geo.de/wissen/weltgeschichte/die-schwarze-paedagogik-und-johanna-haarer-34554082.html (24-03-19)

Rutschky, Katharina (Hrsg.) (1977). Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung. Berlin: Ullstein.