Kurzbeschreibung: Die funktionelle Magnetresonanztomografie zählt als bildgebendes Verfahren zu den wichtigsten Messmethoden der Gehirnforschung, da ein Magnetresonanztomograf die Arbeit von Nervenzellen abbildet, indem er den Sauerstoffgehalt im Blut eines betreffenden Areals sichtbar macht, was als Indikator für den Grad der Durchblutung eines Hirnareals dient. Die Messwerte werden dabei nach bestimmten Regeln verrechnet, wobei die Veränderung in der Hirnaktivität meist im Vergleich zum Ruhezustand dargestellt wird, womit eine durchschnittliche Veränderung der neuronalen Aktivität festgestellt werden kann.

News: Hängt der Blutfluss im Gehirn tatsächlich mit neuronaler Aktivität zusammen?

Die Magnetresonanztomographie (MRT) bezeichnet ein bildgebendes Verfahren zur strukturellen Darstellung von inneren Körperstrukturen. Dazu werden Schnittbilder erzeugt, die Körpergewebe und nichtknöcherne Strukturen sehr detailliert sichtbar machen. Die Grundlage dieses Verfahrens sind Wasserstoffatome, die im menschlichen Körper ungeordnet vorkommen. Wird ein starkes Magnetfeld angelegt, werden die Atomkerne der Wasserstoffatome in eine bestimmte Richtung gelenkt. Durch das Aussenden von Radiowellen werden die Protonen aus dieser Position gebracht. Werden die Radiowellen ausgeschalten, schlagen die Protonen in die Richtung zurück, die ihnen vom Magnetfeld vorgegeben wurde. Dabei senden sie Signale aus, die von Computern registriert und verrechnet werden. Die Zeit, die die Wasserstoffprotonen dazu benötigen (Relaxationszeit), hängt vom sie umgebenden Gewebe ab. Deshalb erhält der Computer verschiedene Signale in Abhängigkeit von der Art des Gewebes. Die diffusionsgewichtete Magnetresonanz-Tomografie (DW-MRI) ist somit ein bildgebendes Verfahren, das die Diffusionsbewegung von Wasser in Körpergeweben misst. Es wird vor allem zur Untersuchung des Gehirns verwendet, da man aufgrund der Diffusion von Wassermolekülen auf den Verlauf von Nervenfaserbündeln schließen kann. So kann im Gehirn z. B. graue von weißer Substanz unterschieden werden. Die Magnetresonanztomographie liefert eine sehr genaue und differenzierte Darstellung sämtlicher Körpergewebe, besonders aber nichtknöcherner Strukturen wie Weichteile, Gelenke und Gehirn. Sie zeichnet sich durch eine hohe räumliche Auflösung aus. Einige neuronale Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Epilepsie lassen sich so nachweisen.

Die funktionale Magnetresonanztomographie (fMRT) ist eine Technik, mit der die Aktivierung bestimmter Teile des Gehirns durch spezifische Tätigkeiten oder Empfindungen bestimmt werden kann. Diese Bereiche können deshalb durch die fMRT abgebildet werden, da innerhalb der aktivierten Bereiche das Blut (genauer das Hämoglobin) mehr Sauerstoff transportiert (oxygeniert). Somit erhält man ein stärkeres Signal von den aktivierten Hirnregionen. Mittels funktionaler Magnetresonanztomographie können sowohl primäre sensorische und motorische Aktivität, als auch höhere kognitive Funktionen wie z. B. die Sprache untersucht werden. Zunächst wird von der Person ein hochauflösender struktureller Scan gemacht, der als Hintergrund für die folgenden Scans benötigt wird. Anschließend werden der Person Reize dargeboten oder Aufgaben gestellt. Das Bild im Ruhezustand wird mit den Bildern in Aktivität übereinander gelegt, um die aktivierten Hirnareale sichtbar zu machen.

Bei Magnetresonanztomografie wird häufig mit Kontrastmitteln gearbeitet, die sich nach neuesten Erkenntnissen im Gehirn ablagern können. Kontrastmittel verändern den Gewebekontrast und dienen dazu, krankhafte Veränderungen deutlicher oder überhaupt erst darzustellen. Die MR-Kontrastmittel sind zwar meist sehr gut verträglich und werden in der Regel innerhalb weniger Stunden mit dem Urin ausgeschieden. Die amerikanische Ärztebehörde Food and Drug Administration hat aber nun in Bezug auf ein spezielles Kontrastmittel festgestellt, dass sich bestimmte Bestandteile des Kontrastmittels sich im Gehirn ablagern. Zwar ist noch unklar, ob die Ablagerungen schädlich sind, doch das in einem Gehirn gefundene Gadolinium kann toxisch sein, wenn es als freies Radikal im Körper auftritt, denn es wirkt vor allem auf die Blutgerinnung und auch auf die Herzmuskulatur. Man rät daher dazu, nur in dringenden Fällen ein Kontrast-MRT durchführen zu lassen, wobei vor allem von Mehrfachuntersuchungen abgeraten wird, denn das Risiko steigt mit der Zahl der Untersuchungen.

Neurowissenschaftler können anhand von einfachen Gehirnscans mit Hilfe von Magnetresonanztomografen nicht nur Veränderungen der funktionellen Netzwerke im Gehirn feststellen, sondern sie können auch objektive Aussagen über die individuellen Eigenschaften eines Menschen treffen. So gelang es etwa schon, nur anhand von Magnetresonanztomografie-Scans und einer selbstlernenden Software das Alter von Probanden zu bestimmen, und zwar mit einer Abweichung von vier bis fünf Jahren. Auch zeigte sich, dass das Gehirn von Parkinsonerkrankten im Schnitt vier bis fünf Jahre älter ist als die Untersuchten tatsächlich sind.

Eine Alternative zur Magnetresonanztomographie bietet die Nah-Infrarot-Spektroskopie (fNIRS). Diese misst den Sauerstoffgehalt im Blut des Gehirns und stellt diesbezügliche Veränderungen fest, wobei das System portabel und nicht sehr teuer ist, außerdem erzeugt es keinen störenden Lärm.

Oft zu kleine Stichproben

Zwar hat die Magnetresonanztomographie das Verständnis des menschlichen Gehirns durch die gut reproduzierbare Zuordnung von Fähigkeiten zu bestimmten Strukturen etwa in Läsionsstudien und Funktionen verändert, doch bei der Erforschung und Behandlung psychischer Erkrankungen sind ähnliche Fortschritte durch die Magnetresonanztomographie noch nicht erreicht worden. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, Assoziationen zwischen interindividuellen Unterschieden in der Hirnstruktur oder -funktion und komplexen kognitiven oder psychischen Phänotypen zu reproduzieren, etwa in hirnweiten Assoziationsstudien. Solche Studien beruhen in der Regel auf Stichprobengrößen, die für das klassische Brain Mapping geeignet sind – die mittlere Stichprobengröße von Neuroimaging-Studien liegt bei etwa 25 -, aber potenziell zu klein sind, um reproduzierbare Assoziationen zwischen Gehirn und Verhaltensphänotyp zu erfassen.

Marek et al. (2022) haben drei der größten derzeit verfügbaren Neuroimaging-Datensätze verwendet mit einer Gesamtstichprobengröße von etwa 50.000 Personen, um die Effektgrößen und die Reproduzierbarkeit in Abhängigkeit von der Stichprobengröße zu quantifizieren. Dabei waren die die Zusammenhänge kleiner als bisher angenommen, was zu statistisch unzureichend abgesicherten Studien, aufgeblähten Effektgrößen und Reproduktionsfehlern bei typischen Stichprobengrößen führte. Als der Stichprobenumfang in die Tausende ging, begannen sich die Reproduktionsraten zu verbessern und die Inflation der Effektgrößen nahm ab. Robustere Effekte wurden für funktionelle Magnetresonanztomographie im Vergleich zu strukturellen, kognitiven Tests im Vergleich zu Fragebögen zur psychischen Gesundheit und multivariate Methoden im Vergleich zu univariaten festgestellt. Diese Ergebnisse zeigen die systemischen, strukturellen Probleme bei solchen Untersuchungen, die versuchen, Zusammenhänge zwischen zwei so komplexen Phänomenen wie dem menschlichen Gehirn und dem menschlichen Verhalten zu finden. Da solche Studien sehr teuer und aufwändig sind, arbeiten die viele Forscherinnen und Forscher mit zu kleinen Stichprobengrößen und finden so zufällig bedeutsame, aber falsche Beziehungen, während andere Zusammenhänge übersehen werden, was unter Umständen den Forschungsfortschritt bremsen kann. Man sollte daher öffentliche Datensätze schaffen, ähnlich wie es mit Genom-Daten der Fall ist. Dadurch könnte man relevantere Studien durchführen, um psychische Erkrankungen besser zu verstehen und bessere Behandlungsmöglichkeiten zu finden.

Magnetresonanztomografie und Datenschutz

Der in den kognitiven Neurowissenschaften Einsatz von Gehirnscans aus dem Magnetresonanztomografen erfordert eine Auseinandersetzung mit Datenschutzvorschriften, wobei es oft unübersichtlich ist, welche Rechte und Pflichten man beim Erheben, Speichern, Verknüpfen, Weitergeben und Veröffentlichen von wissenschaftlichen Daten hat.

Datenschutzverordnungen regeln die Verwendung von personenbezogenen Daten, vor allem wenn sie sich auf den Gesundheitszustand von Probanden oder Patienten beziehen, wobei zunächst unklar ist, ob MRT-Gehirnscans überhaupt personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzrechts sind. So ist auf den MRT-Aufnahmen nicht nur das Gehirn, sondern auch das Gesicht der Probanden erkennbar, zwar nicht ganz so klar wie auf einem Foto, aber doch so, dass man die Person identifizieren könnte. Da es sich bei Gehirndaten bei Gesundheitsdaten um sensible Daten, handelt, unterliegen sie sogar einem strengeren Schutz.

Demnach muss der Schutz der Privatsphäre mit dem Ziel, freie Forschung zu ermöglichen, ausbalanciert werden, wobei es beim datenschutzrechtlichen Wissenschaftsprivileg darum geht, die Verarbeitung und Auswertung der Daten für die Wissenschaft zu erleichtern. Deshalb gelten in diesem Fall bestimmte strengere Datenschutzvorgaben nicht oder nur in abgewandelter und angepasster Form, wobei in Europa die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) den Umgang mit solchen personenbezogenen Daten regelt.

Softwarefehler bei der Berechnung von Gehirnaktivitäten?

Medizininformatiker haben 2016 einen Fehler in der Software entdeckt, mit der Magnetresonanztomographie-Aufnahmen analysiert werden, indem sie vorhandenes Datenmaterial nachanalysierten und dabei festgestellt haben, dass die gängigsten Programme viele falsche Positive generiert haben, also Aktivitäten im Gehirn festgestellt hatten, wo gar keine waren. Um die Fehlerquote der drei gängigen verwendeten Software-Pakete zu überprüfen, werteten Eklund et al. (2016) die MRT-Daten von 499 gesunden Kontrollpersonen im Ruhezustand aus, wonach sie aus diesem Pool per Zufall zwei Kontrollgruppe generierten und diese miteinander verglichen. Dabei haben die verwendeten Programme bis zu 70 Prozent falsche Positive festgestellt, also Ereignisse erkannt, wo keine stattfanden. Bei der Überprüfung der statistischen Methoden griffen die Wissenschaftler auf offene Daten aus der neurowissenschaftliche Community zurück.

Bekanntlich wir bei einer Magnetresonanztomographie nicht einfach ein Bild des Gehirns aufgenommen, sondern um von einer Aufnahme Rückschlüsse auf das zu ziehen, was in einem Gehirn vor sich geht, müssen die Daten zuerst interpretiert werden, was in der Regel eine Software übernimmt. Das Gehirn wird dabei in Voxels (Bildpunkte) eingeteilt, der dreidimensionalen Entsprechung eines Pixels, wonach diese Voxels von einer Statistiksoftware zu einem Gesamtbild verarbeitet werden. Wenn Hirnforscher ihre Erkenntnisse vorstellen, dann berufen sie sich auf solche Bilder, die ihre Analyse-Software geliefert hat. Allerdings dürften wichtige Programme, die bei dieser Analyse eingesetzt worden sind, seit 20 Jahren falsche Ergebnisse liefern.

Kuriosum

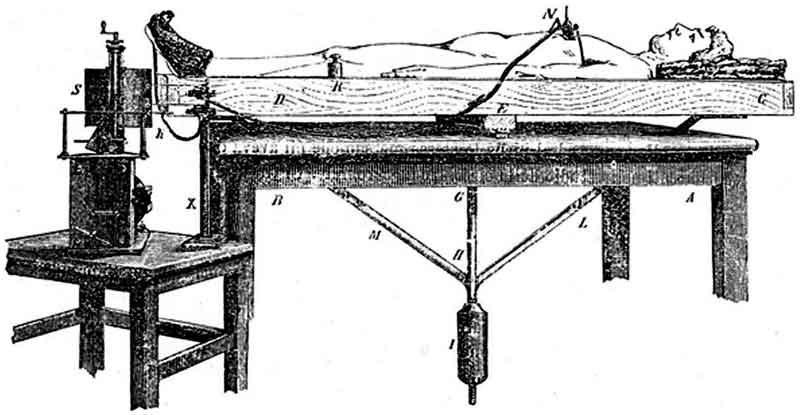

Übrigens hat der italienische Universalgelehrte Angelo Mosso schon vor vor über hundert Jahren eine Wippe entwickelt, mit der er den Zusammenhang zwischen Blutfluss und Gehirnaktivität nachweisen wollte. Mosso vermutete, dass mit steigender Aktivität im Gehirn dort auch mehr Blut gebraucht wird. Die Untersuchten mussten sich auf eine Platte legen, die auf einem schmalen Mittelstück ausbalanciert wurde, und anschließend ließ er seine Probanden etwas lesen und beobachtete, in welche Richtung die Platte kippte. Damit zufällige Bewegungen oder die Atmung der Probanden die Messungen nicht verzerren, wurden die Patienten festgebunden und ihre Atmung aufgezeichnet und herausgerechnet.

Anwendungsbeispiele

Literatur

Eklund, A., Nichols, T. E. & Knutsson, A. (2016). Cluster failure: Why fMRI inferences for spatial extent have inflated false-positive rates. PNAS, doi: 10.1073/pnas.1602413113.

Epp, S. M., Castrillón, G., Yuan, B., Andrews-Hanna, J., Preibisch, C., & Riedl, V. (2025). BOLD signal changes can oppose oxygen metabolism across the human cortex. Nature Neuroscience, doi:10.1038/s41593-025-02132-9

Marek, Scott, Tervo-Clemmens, Brenden, Calabro, Finnegan J., Montez, David F., Kay, Benjamin P., Hatoum, Alexander S., Donohue, Meghan Rose, Foran, William, Miller, Ryland L., Hendrickson, Timothy J., Malone, Stephen M., Kandala, Sridhar, Feczko, Eric, Miranda-Dominguez, Oscar, Graham, Alice M., Earl, Eric A., Perrone, Anders J., Cordova, Michaela, Doyle, Olivia, Moore, Lucille A., Conan, Gregory M., Uriarte, Johnny, Snider, Kathy, Lynch, Benjamin J., Wilgenbusch, James C., Pengo, Thomas, Tam, Angela, Chen, Jianzhong, Newbold, Dillan J., Zheng, Annie, Seider, Nicole A., Van, Andrew N., Metoki, Athanasia, Chauvin, Roselyne J., Laumann, Timothy O., Greene, Deanna J., Petersen, Steven E., Garavan, Hugh, Thompson, Wesley K., Nichols, Thomas E., Yeo, B. T. Thomas, Barch, Deanna M., Luna, Beatriz, Fair, Damien A. & Dosenbach, Nico U. F. (2022). Reproducible brain-wide association studies require thousands of individuals. Nature, doi:10.1038/s41586-022-04492-9.

Stangl, W. (2022, 18. März). Studien mit Magnetresonanztomographie sind aufgrund kleiner Stichprobengrößen fehleranfällig. Psychologie-News.

Stangl, W. (2025, 17. Dezember). Hängt der Blutfluss im Gehirn tatsächlich mit neuronaler Aktivität zusammen? Psychologie-News.

https:// psychologie-news.stangl.eu/6197/haengt-der-blutfluss-im-gehirn-tatsaechlich-mit-neuronaler-aktivitaet-zusammen.

https:// psychologie-news.stangl.eu/4109/studien-mit-magnetresonanztomographie-sind-aufgrund-kleiner-stichprobengroessen-fehleranfaellig

Szentpetery-Kessler, Veronika (2023). Wie soll die Forschung mit sensiblen Daten umgehen?

Der Standard vom 29. Mai.

http://www.biologische-psychologie.de/entries/1407 (11-11-21)

http://www.biologische-psychologie.de/entries/1408 (11-11-21)

http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2013/05/17/brain.awt091/F3.large.jpg (14-09-10)