Als Plastizität bezeichnet man in der Psychologie ursprünglich die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, sich durch eine neuronale Reorganisation etwa nach einer Verletzung wieder anzupassen. Plastizität ist dabei vor allem einer Eigenschaft ganzer Gehirnareale, sich in Abhängigkeit ihrer Nutzung zu verändern, was aber nicht nur als Reaktion auf Verletzungen des neuronalen Gewebes erfolgt, sondern auch einen natürlicher Prozess darstellt, der es dem Organismus ermöglicht, auf Veränderungen in seiner Umgebung zu reagieren und sich diesen anzupassen, d. h., Plastizität ist somit eine Grundlage von Lernprozessen.

Als Plastizität bezeichnet man in der Psychologie ursprünglich die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, sich durch eine neuronale Reorganisation etwa nach einer Verletzung wieder anzupassen. Plastizität ist dabei vor allem einer Eigenschaft ganzer Gehirnareale, sich in Abhängigkeit ihrer Nutzung zu verändern, was aber nicht nur als Reaktion auf Verletzungen des neuronalen Gewebes erfolgt, sondern auch einen natürlicher Prozess darstellt, der es dem Organismus ermöglicht, auf Veränderungen in seiner Umgebung zu reagieren und sich diesen anzupassen, d. h., Plastizität ist somit eine Grundlage von Lernprozessen.

Für die Funktion des Gehirns ist bekanntlich weniger die Anzahl der Neuronen als die Zahl ihrer Verknüpfungen entscheidend, denn eine Verminderung der Anzahl der Nervenzellen scheint manchmal sogar eine Voraussetzung für deren bessere Funktion (Pubertät). Zusätzlich ist das Wechselspiel zwischen Erregung in einer Hirnregion und gleichzeitiger Hemmung in einer anderen Region für eine gute Funktion des Gehirns eine wichtige Bedingung, sodass bei es bei jeder Aktivierung gleichzeitig eine Hemmung an einer anderen Stelle gibt. Die Verknüpfungen der Nervenzellen an den Synapsen ist letztlich entscheidend für die Speicherung komplexer Informationen und Gefühle, wobei immer dann, wenn Synapsen besonders häufig benutzt werden, deren Funktion über verschiedene Mechanismen tiefer gebahnt werden. Nervenzellen verstärken ihre Verbindungen bevorzugt dann, wenn die neuronale Aktivität zwischen ihnen gleichzeitig stattfindet, wobei Übung und Lernen schon nach kurzer Zeit zu einer cortikalen Reorganisation führen, die man auch als nutzungs- oder erfahrungsabhängige Plastizität bezeichnet .

Neuroplastizität bzw. neuronale Plastizität ist in der Regel eine Eigenschaft von Synapsen, Nervenzellen oder auch ganzen Hirnarealen, sich in Abhängigkeit von ihrer Verwendung zu verändern. Je nach System spricht man z.B. auch von synaptischer Plastizität oder kortikaler Plastizität. Menschen lernen von Geburt an über die ganze Lebensspanne hinweg, wobei Lernen stets mit unmittelbaren Rückwirkungen auf die Struktur des Gehirns verbunden ist.

Als Entdecker der synaptischen Plastizität gilt Donald O. Hebb, der in seinem Buch „The Organization of Behavior“ 1949 die folgende Lernregel formulierte: Wenn ein Axon der Zelle A die Zelle B erregt und wiederholt und dauerhaft zur Erzeugung von Aktionspotentialen in Zelle B beiträgt, so resultiert dies in Wachstumsprozessen oder metabolischen Veränderungen in einer oder in beiden Zellen, die bewirken, dass die Effizienz von Zelle A in Bezug auf die Erzeugung eines Aktionspotentials in B größer wird. Das bedeutet also, dass je häufiger ein Neuron A gleichzeitig mit Neuron B aktiv ist, umso bevorzugter werden die beiden Neuronen aufeinander reagieren.

Diese Formbarkeit des Gehirns hat jedoch auch ihre negativen Seiten, denn auch Suchtverhalten, chronische Schmerzen oder ein Tinnitus können nur deshalb entstehen, da das Gehirn plastisch ist, denn auch bei diesen negativen Phänomenen liegt das Prinzip zu Grunde, dass Nervenzellen, die gleichzeitig aktiviert werden, sich miteinander vernetzen (fire together – wire together).

Auch das Gehirn eines Erwachsenen oder eines älteren Menschen ist daher kein starr festgelegtes, fix verdrahtetes Organ, sondern bis ins hohe Alter veränderbar, denn neue Erfahrungen und Eindrücke verändern die Architektur des Gehirns, bauen Verbindungen zwischen den Nervenzellen aus und lassen neue entstehen, wobei Brücken zu vorhandenem Wissen geschlagen und wenig oder ungenutzte Verbindungen abgeschwächt werden. Ohne neuronale Plastizität wäre Lernen nicht möglich. Studien zeigen übrigens, dass gezielte mentale Fokussierung während einer Meditation ähnliche Lerneffekte hervorrufen kann, wie körperliches Training, was eben mit der Plastizität des Gehirns zu tun haben dürfte. Durch Meditation erzeugte Veränderungen im Gehirn sind in ihrer Ausprägung vergleichbar mit den Effekten, die langfristiges intensives Training erzeugt. So können durch passives Training neuroplastische Prozesse ausgelöst werden, wobei willentlich erzeugte mentale Zustände ähnliche Lerneffekte auszulösen scheinen, wie aktive Stimulation oder physisches Training. So konnte etwa mit einem speziellen Stimulationshandschuh bei Schlaganfallpatienten die sensomotorischen Leistung verbessert werden.

Siehe dazu Informationsaufnahme und -verarbeitung.

Vereinfacht: Plastizität des Gehirns bedeutet letztlich nichts anderes, als dass das Gehirn selbst im hohen Alter veränderbar ist, und dass es eigentlich wieder jünger werden kann, denn durch Lernen verhindert man, dass der normale Degenerationsprozess eintritt. Insbesondere der Frontalkortex, mit dem man denkt, lernt und entscheidet, kann trainiert werden, d. h., die Nervenzellen wollen benutzt werden, sonst verkümmern diese.

Ein Experiment zur Plastizität des Gehirns bei Mäusen

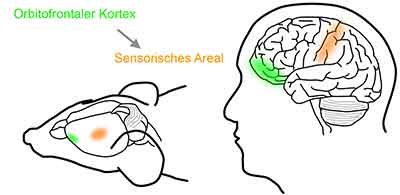

Die große Plastizität des Gehirns haben Banerjee et al. (2020) in einem Versuch mit Mäusen gezeigt, in dem sie diese in einem Experiment zu einem kotrollierten Umlernen zwangen. Es ist schon länger bekannt, dass der orbitofrontale Cortex an Entscheidungsprozessen beteiligt ist, denn er hat die Aufsicht darüber, dass Reaktionen auf äußere Umstände angemessen und erfolgreich sind. Zunächst trainierte man die Tiere darauf, nach einer Berührung der Tasthaare mit grobkörnigem Sandpapier zu schlecken, was zu einer Belohnung mit Zuckerwasser führte. Bei Berührung mit feinkörnigem Sandpapier hingegen durften sie nicht schlecken, sonst löste dies ein unangenehmes Geräusch aus. Hatten die Mäuse dies gelernt, gab es die Belohnung bei feinkörnigem und nicht bei grobkörnigem Sandpapier, was die Mäuse nach nur kurzer Übung erlernten. Während dieses Trainings analysierte man mit Hilfe von molekularbiologischen und bildgebenden Techniken die Funktion einzelner Nervenzellen in den beteiligten Hirnarealen. Es zeigte sich, dass eine Gruppe von Hirnzellen des orbitofrontalen Cortex während des Umlernens besonders aktiv war, wobei diese Zellen lange Fortsätze besitzen, die bis in das Areal der sensorischen Nervenzellen reichen, die bei Mäusen Tastreize verarbeiten. In diesem Areal folgten die Zellen zunächst dem alten Aktivitätsmuster, ein Teil passte sich dann allerdings der neuen Situation an.

Die große Plastizität des Gehirns haben Banerjee et al. (2020) in einem Versuch mit Mäusen gezeigt, in dem sie diese in einem Experiment zu einem kotrollierten Umlernen zwangen. Es ist schon länger bekannt, dass der orbitofrontale Cortex an Entscheidungsprozessen beteiligt ist, denn er hat die Aufsicht darüber, dass Reaktionen auf äußere Umstände angemessen und erfolgreich sind. Zunächst trainierte man die Tiere darauf, nach einer Berührung der Tasthaare mit grobkörnigem Sandpapier zu schlecken, was zu einer Belohnung mit Zuckerwasser führte. Bei Berührung mit feinkörnigem Sandpapier hingegen durften sie nicht schlecken, sonst löste dies ein unangenehmes Geräusch aus. Hatten die Mäuse dies gelernt, gab es die Belohnung bei feinkörnigem und nicht bei grobkörnigem Sandpapier, was die Mäuse nach nur kurzer Übung erlernten. Während dieses Trainings analysierte man mit Hilfe von molekularbiologischen und bildgebenden Techniken die Funktion einzelner Nervenzellen in den beteiligten Hirnarealen. Es zeigte sich, dass eine Gruppe von Hirnzellen des orbitofrontalen Cortex während des Umlernens besonders aktiv war, wobei diese Zellen lange Fortsätze besitzen, die bis in das Areal der sensorischen Nervenzellen reichen, die bei Mäusen Tastreize verarbeiten. In diesem Areal folgten die Zellen zunächst dem alten Aktivitätsmuster, ein Teil passte sich dann allerdings der neuen Situation an.

Wurden aber die betreffenden Hirnzellen des orbitofrontalen Cortex gezielt ausgeschaltet, so funktionierte das Umlernen nicht und die Nervenzellen im sensorischen Areal zeigten keine Anpassung der Aktivität. Der Versuch konnte also zeigen, dass eine direkte Verbindung vom orbitofrontalen Kortex zu sensorischen Hirnarealen besteht, und dass dort ein Teil der Nervenzellen umgepolt wird. Die Plastizität dieser Zellen und die Instruktion durch die höhere Instanz des orbitofrontalen Cortex scheinen für die Flexibilität des Verhaltens und die Möglichkeit, sich auf neue Situationen einzustellen, entscheidend zu sein.

Literatur

Banerjee, Abhishek, Parente, Giuseppe, Teutsch, Jasper, Lewis, Christopher, Voigt, Fabian F. & Helmchen, Fritjof (2020). Value-guided remapping of sensory cortex by lateral orbitofrontal cortex. Nature, 585, 245-250.

https://www.media.uzh.ch/de/medienmitteilungen/2020/Flexibles-Handeln.html (20-09-16)